1960年生まれ。写真家・批評家。多摩美術大学情報デザイン学科教授。芸術人類学研究所メンバー。映像人類学を専門に、写真、テキスト、映像インスタレーションなど異なるメディアを結びつける活動を続けている。記憶、移動、群衆といったテーマで作品制作、出版、キュレーションを行う。国内外での国際展のディレクションも手がけ、ベネチア・ビエンナーレ2007では日本館コミッショナー、あいちトリエンナーレ2016では芸術監督を務める。

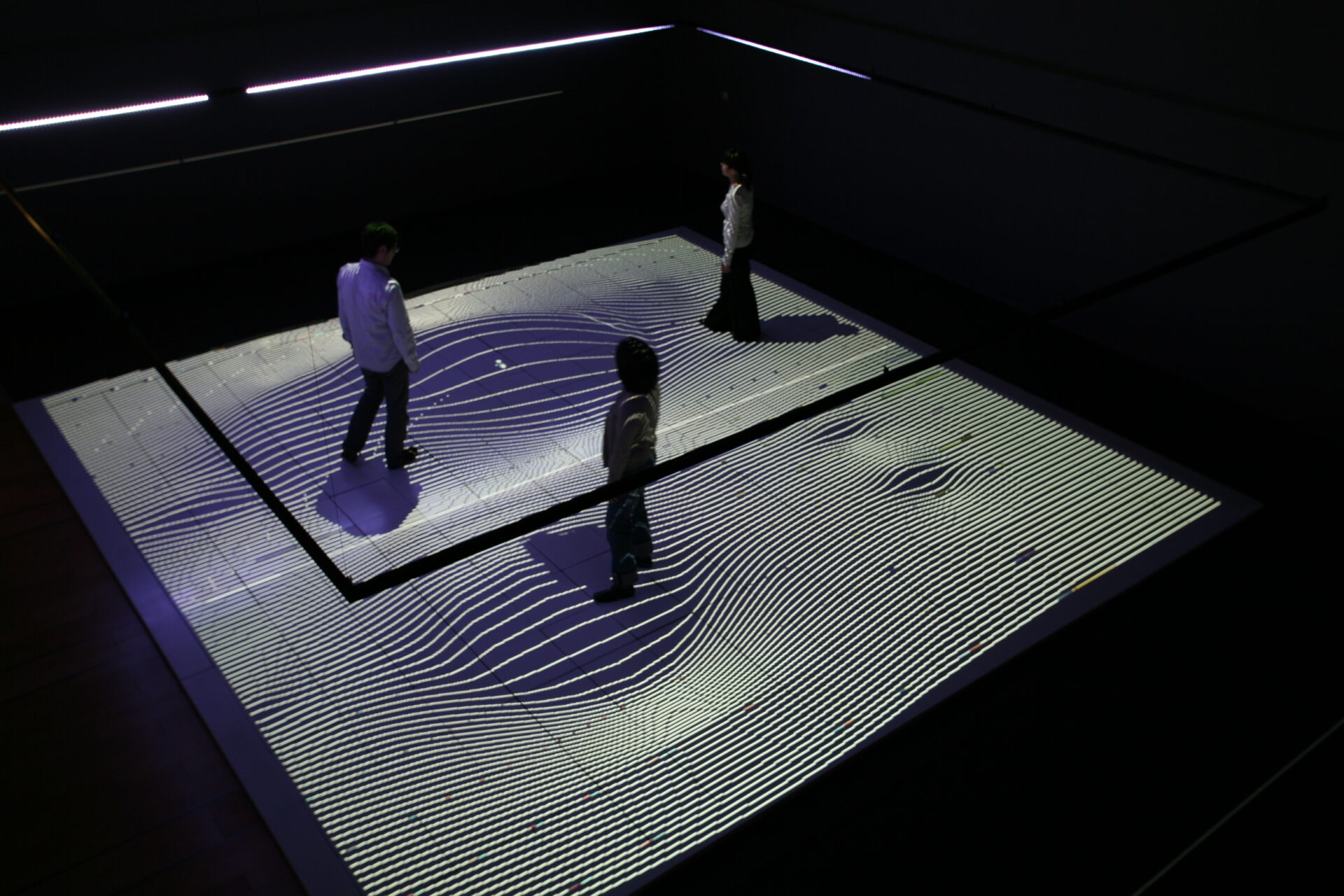

三上晴子《gravicells—重力と抵抗》2004年 撮影:木奥恵三 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

眼差しと手と心が集まるとき

待ち望まれた展覧会である。2015年に急逝して以来、その作品に触れる機会がなかったわけではない。作品の修復や美術館へのコレクションを機会としたギャラリー展示があり、また2000年以降の三上作品制作の場となった山口情報芸術センター(以下:YCAM)と彼女が教鞭をとった多摩美術大学との共同研究、さらに多摩美術大学アートアーカイヴセンターによる三上アーカイヴの整備など、そのレガシーを保存する環境は着実に整ってきた。だが観客が参加体験することで成立するインタラクティヴ作品は、当たり前のことだが、体験する機会がなければ存在しないのと同じである。この10年のあいだにアート界でその作品がほぼ忘れられ、メディアアートを専攻する学生でさえ三上晴子の名を聞いたことがないという状況になったのは、ある意味で体験できなければ存在しないのも同じという、“インタラクティヴアートの宿命”だったのかもしれない。

本展の最大の特徴は、時と場所と人が、望まれるかたちで揃ったことにある。オープニングの挨拶で、共同研究を主導しアーカイヴの整備に尽力してきた久保田晃弘さんが、いまの若者に体験してもらうことが重要と語ったのは、作家と同じ世代のわれわれが待ち望んできた機会がようやく実現できたことを意味している。没後10年というタイミング、1997年開館時の常設展示のひとつ《存在、皮膜、分断された身体》を委嘱したNTTインターコミュニケーション・センター [ICC]という場所、三上の代表作である大型インスタレーション《gravicells—重力と抵抗》と《欲望のコード》そして《Eye-Tracking Informatics》の制作・再制作に関わった多くの人が集結しての実現である。メディアアートの第一線で活躍する作家や技術者たちがこれだけ結集して作り上げる個展というのは、おそらく歴史的にも稀なことであり、観客には千載一遇の機会を逃さないでほしいと願わずにはいられない。

作品の中身については、周到に用意されたWebページをご覧いただくほうが良いだろう。もっとも三上作品にとって重要なのは感じることであり、理解のための情報はほとんど必要がない。体験をとおして時間や場所や身体を知覚すること、そのために不必要なものは削ぎ落とし、極限まで洗練されたインスタレーションがその作品の特徴である。それを確認した上で、ここでは主要作品を簡単に紹介しつつ、本展示がどのような問いを発しているのか、私見を含めて若干触れてみたい。キーワードをあげるとすればアップデート、アーカイヴ、そして展覧会タイトルにあるマウソレウム(大霊廟)である。

三上晴子《gravicells—重力と抵抗》2004年 撮影:木奥恵三 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

さて“インタラクティヴアートの宿命”と書いたが、それを物語る各作品のキャプションに付けられている制作年である。たとえば《gravicells—重力と抵抗》。体験者が床の上に足を踏み入れると、体重や身体の傾きを床下にあるセンサーが捉え、床全体に及ぼされる力の変化が、投影される等高線のような線の撓(たわ)みと音として表わされる。ふだんは意識することのない重力を身体の動きや速度とともに視覚化することで、わたしたちの経験世界を支えている諸力を再認識させる作品だ。制作年は「2004/2010/2025」で、2004年に発表した後、2010年にアップデートされ床の周囲のLEDがスクリーンへの映像投影に変更になったが、今回は2004 年に発表されたオリジナル版での展示である。

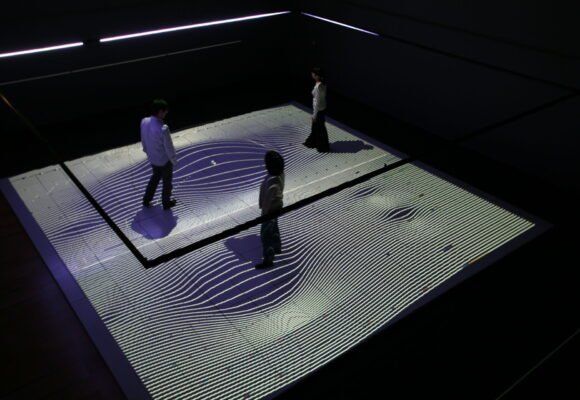

三上晴子《欲望のコード》2010/2011年 撮影:木奥恵三 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

三上晴子《欲望のコード》2010/2011年 撮影:木奥恵三 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

規模的に最大のインスタレーション作品《欲望のコード》 は、YCAMの委嘱により制作、2010年に発表、その翌年にICCで展示された後、三上の没後2年あまりをかけてYCAMが修復を行ったものである。高度に情報化された社会における人間の知覚と欲望の関係を、「蠢く壁面」「多視点を持った触覚的サーチアーム」「巡視する複眼スクリーン」と名づけられた、3つの部分から構成されている。展示会場内外で取得された映像とネットワーク環境から得られた情報は再構成され、昆虫の複眼のようなスクリーンに映し出される。会場内を歩く鑑賞者に反応して動いてくるサーチアームも含め、常にどこかで見られていると同時に、そうして得られた情報がわたしたちの知覚に影響し、主体と客体の区別がつかなくなるような環境のなかで、欲望を左右しているという不気味な現実を表している。“アテンション・エコノミー”と呼ばれる現実を先取りしているかのような作品だが、インターネット上から拾われてくる情報は発表時とは大きく変わっているはずであり、もしかするとこの大規模なインスタレーションの構造それ自体が、わたしたちの日常生活の細部に埋め込まれるに至っているかもしれない。

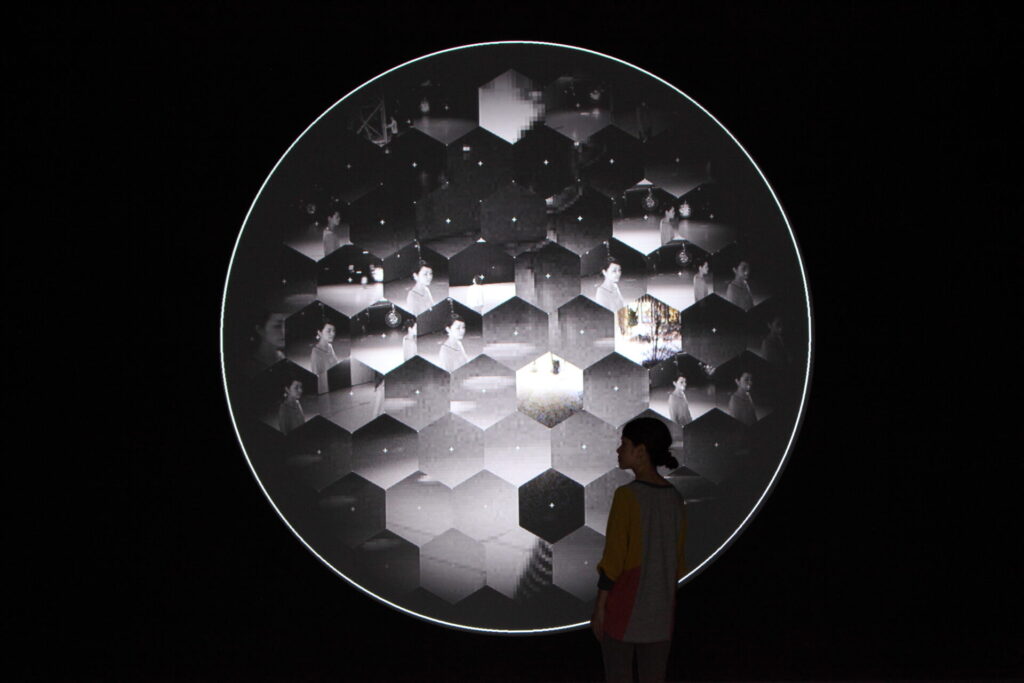

三上晴子《Eye-Tracking Informatics》 2011/2019年 撮影:木奥恵三 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

最初の発表時からアップデートと再制作を含めた時間が長いのは《Eye-Tracking Informatics》である。1996年にキヤノン・アートラボ で制作した《モレキュラー インフォマティクス—視線のモルフォロジー》を原型とし、何回かのヴァージョン・アップを経ながら世界各地で発表された後、2011年にYCAMの委嘱により《Eye-Tracking Informatics——視線のモルフォロジー》として再制作されたものである。作品のコンセプトは「視ることを視る」。今思えば96年の発表時に体験できたことは幸いだったが、30年後に再体験することになった眼差しの軌跡を眼差しで追う行為は、映し出される軌跡の描画速度の向上にともなって、まったく時間的なズレを感じさせず、さらにサウンドシステムが三次元音響に再構成されたことによって、体験の深度が身体に残るような体験となったように思う。今回はYCAMによる アップデートと修復により2019年に多摩美術大学で発表された再制作版での展示となっている。

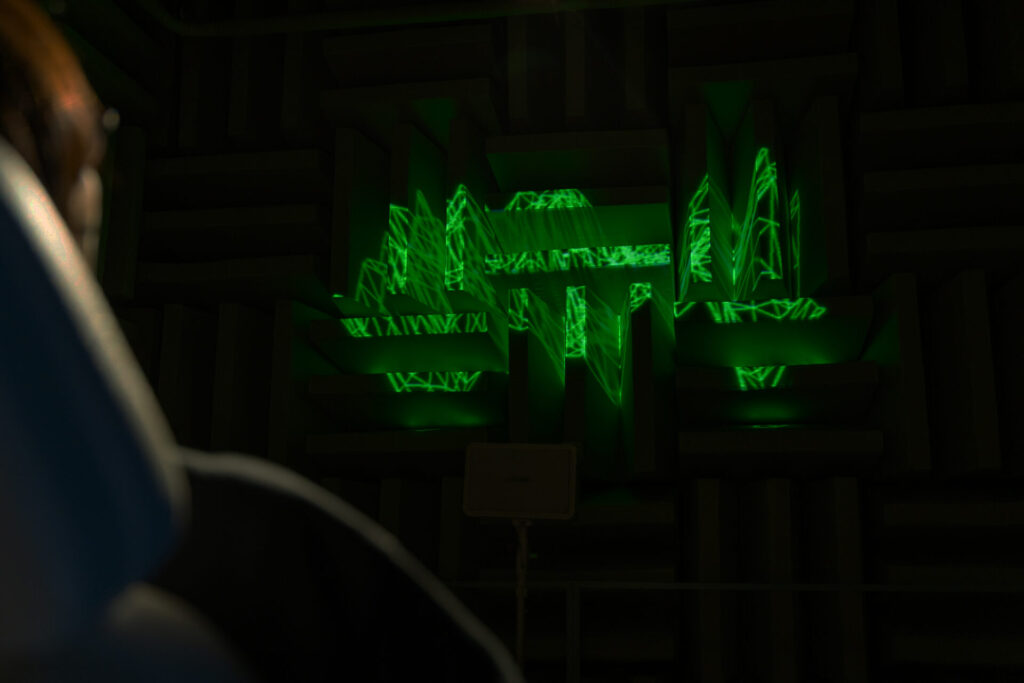

「知覚の大霊廟をめざして——三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション」展 会場風景 撮影:冨田了平 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

以上の代表作に共通するのは、体験者が作品の一部となるという仕組みであり形態である。このことは作家自身がはっきりと認識していたことで、体験者、鑑賞者による介入が再帰的に作品の状態を変化させ、場合によってはそれが次の体験者や鑑賞者に影響を及ぼす。今回の展示ではアップデート、修復や再制作といった作品にまつわる「履歴」が詳細に付されており、またそれぞれの履歴には多くの人が関わっていて、そのことも本展の特筆すべき点である。その詳細な履歴の表示を可能にしているのは、すでに触れた多摩美術大学の三上晴子アーカイヴと関連データベースである。アップデートと修復を特徴とする展覧会にとって、会場中央に大きく貼り出されている「三上晴子年表」は、2025年時点でのアーカイヴの状態を示しているのであり、今後もさらに多くの情報を吸収しながら成長してゆくという意味で、生きたアーカイヴと言っていいだろう。

最後にタイトルの「知覚の大霊廟へ」について触れておきたい。このタイトルはスペインで出版された作品集に書かれたという次のフレーズから取られている。

「わたしが未来のために構想しているのは、知覚に関する全てのプロジェクトをインタラクティヴ・インスタレーションとして展示することである。それは知覚の美術館(あるいは大霊廟)になるであろう。」

「大霊廟」の元になっているのはMausoleumで、このフレーズのなかで三上が使ったのが日本語であったか、それとも直接英語で書いたのかは分からない。したがって、ここからはわたしの純粋な想像になるが、少なくともヨーロッパでの展示の際に書かれたのならば、この語から普通にイメージされるのは、壮麗な墓である。アケメネス朝ペルシアの王、マウソロス(Maussollos)の霊廟が語の由来であるが、宗教的な建物から20世紀の政治的指導者の霊を祀る施設まで、さまざまな霊廟がある。規模と象徴の点から言えばエジプトのピラミッドが最大の霊廟として、世界各地の霊廟建築に影響を与えてきた。

それらの背景や歴史はさまざまであるが、霊廟が単なる墓と異なるのは、それが魂の不死性と大きく関わっていることにある。その前提になるのは、死者の魂が霊の領域に迎えられ、霊たちとともに生を営むという考えにある。よく知られているのは古代エジプトの死生観であるが、わたしはある時、意外な場所でその時代の作品に出会ったことがある。1985年、パリのポンピドゥー・センターが開催したメディアアートの展覧会『非物質』展の入口に置かれていた、エジプトのカルナック神殿付近で発見されたレリーフだった。女神がファラオに生命の徴を送る瞬間を描いた美しい彫刻だが、ジャン=フランソワ・リオタールら監修者は、そのイメージを通して、生命と意味を内包するメディアの形を暗示したのだと思う。

三上晴子《存在、皮膜、分断された身体》(サウンド・インスタレーション版の再現展示)1997年 撮影:冨田了平 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

拙著『インフラグラム』は、全5章をそれぞれ三上晴子の作品を導きの糸として現代の映像文明を批判的に検討したものである。修復を終えたばかりの《Eye-Tracking Informatics》を表紙に使わせていただいたが、その導入部でこのエジプトのレリーフを紹介した。あらためて思い出したのは「大霊廟」というタイトルが暗示する不死性が、潜在的なテーマとして漂っているような気がしたからである。

これらの作品が収められた、宗教とも政治とも異なる「知覚の大霊廟」が、もし不死性と関わるとするならば、それを保証するのはアップデートとアーカイヴであろう。他者による修復と保全には技術だけでなく、テイク・ケアの眼差しと心がなくてはならない。体験者と鑑賞者の眼差しがフィードバックされ、多くの人の手によって必要なときにアップデートと修復が行われ、その総体がアーカイヴされてゆくのならば、その営み自体を〈集合的な魂〉と言い換えてもいいのではないか、そんなことを想像する。

多くの眼と手と心が集まり、時と場所を得た展覧会が、各地を巡回しながら成長してゆくことを、心より願いたい。

INFORMATION

知覚の大霊廟をめざして——三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション

会期:2025年12月13日—2026年3月8日

会場:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

主催:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] (NTT東日本株式会社)

協力:多摩美術大学アートアーカイヴセンター