人類学者/秋田公立美術大学アーツ&ルーツ専攻准教授 1974年東京都生まれ。比較神話学や非人間種のイメージをめぐる芸術人類学的研究を行う。第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館展示「Cosmo-Eggs 宇宙の卵」など、アーティストとの作品協働制作にも参加。共著に『野生めぐり 列島神話の源流に触れる12の旅』(淡交社)、『Lexicon 現代人類学』『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』(以文社)、『〈動物をえがく〉人類学 人はなぜ動物にひかれるのか』(岩波書店)など。主な展示として「精神の<北>へ—かすかな共振をとらえて—」(ロヴァニエミ美術館、2019-2020年)、「表現の生態系—世界との関係をつくりかえる」(アーツ前橋、2019-2020年)、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際芸術祭日本館展示「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」(2019年)、尾花賢一+石倉敏明「多摩川ジオントグラフィー」(調布市文化会館たづくり2024年)、「Part of the Animal 動物と人間のあいだ」(世田谷区生活工房、2024年)など。企画協力に「新しいエコロジーとアート」(東京藝術大学、2022年)、「Material, or」(21_21 DESIGN SIGHT、2023年)、「国際芸術祭あいち2025」など。

写真提供:島根県立石見美術館 撮影:佐藤祐介 ©︎2025 Izumi Kato

「得体の知れないもの」への迂回路を辿る

「加藤泉 何者かへの道 IZUMI KATO: ROAD TO SOMEBODY」(島根県立石見美術館)は、高校時代から現在に至る40年にわたるキャリアを辿り、約200点に及ぶ作品を通して加藤の個人史や全体像に迫ろうとする大規模な回顧展だ。加藤は島根県安来市出身で、現在は東京と香港を拠点に世界で活動を続けている。彼の故郷に近い島根県立石見美術館で開催されたこの展覧会は、国内の文化産業や美術ジャーナリズムの関心を超えて歴史化され、多くの人びとの記憶に残るだろう。

展覧会の冒頭を飾る第一展示室(展示室D)の一章から二章までは、加藤がサッカーや音楽が好きな島根の高校生であったという頃に描かれた最初期の習作的な油画、その後東京の美術大学に進学し卒業後も制作を続けながら建設業などの仕事をしていたという20代の実験的作品、そして幼い子どもの「人がた」に表現の活路を見出し、意識的に自らの創作スタイルを獲得していく30代の代表的作品への変遷を見ることができる。三章から四章にかけては、ドローイングや絵画における線や色彩、複数のキャンバスを組み合わせた構成と形態の挑戦的探究のほか、木・石・ソフビ(ソフトビニール)・プラモデル・布を素材とする立体作品、砂浜に描かれたドローイングの映像記録といった40代以後の作品が紹介される。終盤の五章では、和紙を使った木版画、パステルとアクリル絵具を使った掛け軸、木彫に石、さらに限定版のソフビ・プラモデルなど量産品を組み合わせた近年の自由闊達な境地を伝える。

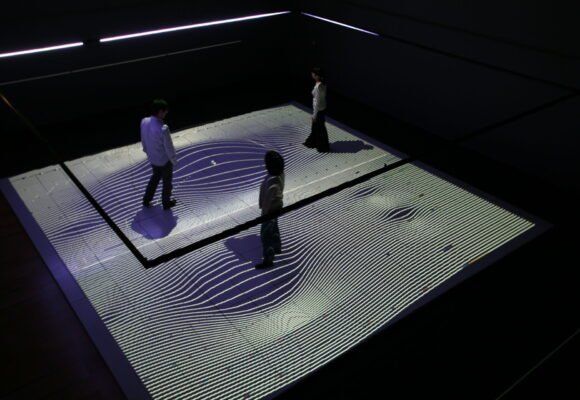

続いて「空間に描く」と題した第二展示室(展示室C)では、天井から自然光の振り注ぐ大空間を巨大なキャンバスに見立て、巨大な木彫や石を模して鋳造したアルミの作品、天吊りされたテキスタイル作品、壁面の絵画を大胆に組み合わせた躍動的なインスタレーションが展開される。第一展示室が加藤のこれまでのキャリアを時系列順に辿っていこうとする通時的な展示だとすれば、こちらは開放的な美術館建築を生かした共時的な応答である。ここで加藤による最新のインスタレーション作品に触れた後、観衆は「小さな歴史」と題された第三展示室(展示室A)へと進むことになる。

ここでは、比較的小さな絵画やリトグラフなどの作品のほか、アーティストグッズとして生み出されながらも単なる玩具や商品を超えて作品世界の一部としても使われるようになったソフビ人形やプラモデル、そして限定版の書籍やレコード、ポスターといった小さな品々がガラスケースのなかにびっしりと陳列されている。さらに、これまでに加藤が企業や個人とのコミッションワークとして続けてきた作品の原画やコレクティブワークの紹介を通して企業や職人たちとの共同制作や、加藤のもう一つの表現手段と言える二つのバンドによる音楽活動の映像が紹介される。

写真提供:島根県立石見美術館 撮影:佐藤祐介 ©︎2025 Izumi Kato

写真提供:島根県立石見美術館 撮影:佐藤祐介 ©︎2025 Izumi Kato

写真提供:島根県立石見美術館 撮影:佐藤祐介 ©︎2025 Izumi Kato

写真提供:島根県立石見美術館 撮影:佐藤祐介 ©︎2025 Izumi Kato

さて、私は会場の入り口に掲げられた「何ものかへの道」というタイトルを見て、思わず少し前に観たジェームズ・マンゴールドの映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』を思い出した。その映画は、1961年にミネソタ州の田舎からニューヨークへ出てきたばかりの、まだ少年の面影の残るティモシー・シャラメ演ずるボブ・ディランが音楽界の英雄や新たな仲間たちに出会い、その後誰もが知るようになった「あのディラン」に成長していくまでの激動と成長を描いた伝記的な作品だ。この映画のなかで、ディランは田舎出身の一人の若者として激動の時代に揉まれ、避けがたい出会いや裏切りを通して栄光や名誉を獲得しつつ、「完全に無名な若者」から一人前の「何ものか」へと成長する。本展の加藤はこの映画と同様に、ある偶然の出会いから自らの表現手段を知り、習作的な作品制作に打ち込む形成期の自己をはじめて公開している。また、1990年代初頭の一時期にはジャン・ミシェル=バスキア風のグラフィティ・アートに憧れ、美術予備校や美大の制度的な教育を受けて、それに反発するように表現の実験を繰り返してきた姿も開示される。さらに、建築の仕事を続けながら「人がた」と建物が組み合わされたイメージを描いていた時期の作品には、当時の精神的な悲痛さや生活の苦しさが、そして度々直面してきたというスランプの時期に制作された作品には、思い通りにいかない表現上の苦悩や痛切な実感が現れている。

あえて言えば、本展の見どころは、こうした習作やスランプ期の作品に潜む模索や実験の隘路と、そこを抜けた後、一作毎に進化し続ける驚異的な道筋の対比だと言えるかもしれない。もちろん、スランプ期を突破した後の加藤の作品には、その前の苦悩や苦闘を乗り越えた自信のようなものが、経験として刻まれている。だが、その晴れやかさは、一見出口が見えないように感じさせる、スランプ期のストイックな実験の賜物でもあるのだ。模索する時期とその後の解放された魂の境地を比較することで、観衆は他の誰でもない加藤泉の魂の襞を、覗くことができる。「何ものでもないもの」であった少年からある時ボブ・ディランが生まれたように、加藤もまた、幼虫から蛹へ、そして成虫へと不可逆的に変態する。本展では、そうした変遷を隠すことなく開示し、自身のナイーヴで傷つきやすい属性を否定することなく、そのまま大人の表現者として成熟し、世界的な舞台へと登場する加藤の「何者かへの道」が示されるのだ。

そこで重要だと思われるのは、彼が決してアートに囲まれた環境の中で成長したわけではなく、学生時代に美術部で技術的な研鑽を積んでいたわけでもなかった、ということである。誤解を恐れずに言えば、加藤は、ある意味では平凡とも言えるような、日本の一地方の高校生であったのだ。当時の彼の視界には、島根の豊富な民俗文化やアニミズムに通じる田舎の景観はあっても、最新の現代美術に通じる情報源も、魅力的な展示を供給してくれる気の利いたギャラリーや美術館もなかったという。日本の地方に「美術」はあるのだろうか、という話題はネット上に度々浮上するトピックではある。安来の高校生であった加藤もその意味では美術の世界よりもプラモデルやサッカー、音楽といった若者文化に親しんで育ったらしい。加藤のあらゆる作品には、だからこそ、ある種の文化的環境によって形成された趣味や才能とはまったく異なる、業界や文化的因習に飼い慣らされることのない野生的な手触りが潜んでいるのだろう。

《無題》2020年 ©2020 Izumi Kato 撮影:岡野圭

三つのパートに分かれた展覧会場の冒頭で、観衆は加藤泉という島根の高校生の作品や、美大予備校や美大に通っていた島根出身の若者の作品に出会う。その衒いのない純粋さに滲む少年の心情特有の危うさ、技術や発想の拙さを突き抜けて表出する魂の飢えや震えのような感覚が、いきなり鑑賞者をわし掴みにするのだ。それは必ずしも、一地方の少年が、順風満帆にアーティストとしての成功をつかむ栄光の出世物語ではない。そうではなく、得体の知れない欲望と夢を抱えた悩める魂が、その身の不完全さと魂の孤独を抱えたまま成長し、それでもなお、何か得体の知れないものを抱えた怪物的な表現者へと生成する、そのような無数の隘路や迂回路の物語なのだと言える。本展は、恐ろしさと可愛らしさ、不気味さと滑稽さ、孤独感と幸福感を兼ね備えた、奇妙なほど魅惑的な「人がた」が生まれ、得体の知れない存在のまま成長していく軌跡なのかもしれない。

そのイメージに潜む可能性は、まだ未知数のままである。少なくとも、私たちはここで、加藤の作品を通して決して完成せず、予定調和を超えて次なる生の段階へと進んでいく旺盛な欲望や希望と出会うことができる。そのエネルギーは眩いほど強烈で、同時に消えてしまいそうなほど儚い。加藤の魅力は、その双極的なエネルギーを飼い慣らすことなく、鑑賞可能な様式に落とし込む才能にあるのだと、私は思う。会場には、癒しの過程にある魂の姿や、死と生の対立を越えた再生の喜び、自らの内と外の世界に崇高な美を発見した作家の驚きが満ち溢れている。この展示は来場者に、決して忘れることのできない鮮烈な視覚的体験とともに、ささやかな変容体験をもたらすに違いない。

INFORMATION

開館20周年記念企画展

加藤泉「何者かへの道」

会期:2025年07月05日〜 2025年09月01日

会場:島根県立岩美美術館