アートプロデューサー、ライター。東京生まれ。慶応義塾大学文学部美学美術史学専攻卒業。1990年代よりアート・ジャーナリストとして活動。2003〜2015年、オルタナティブスペースTRAUMARIS主宰を経て、現在、各所で現代美術とパフォーミングアーツの企画を手がける。2011〜2016年、横浜ダンスコレクション/コンペ2審査員。子育て世代のアーティストとオーディエンスを応援するプラットフォーム「ダンス保育園!! 実行委員会」代表。2017年、RealJapan実行委員会を発足。本サイトRealTokyoではコ・ディレクターを務める。http://www.traumaris.jp 写真:片山真理

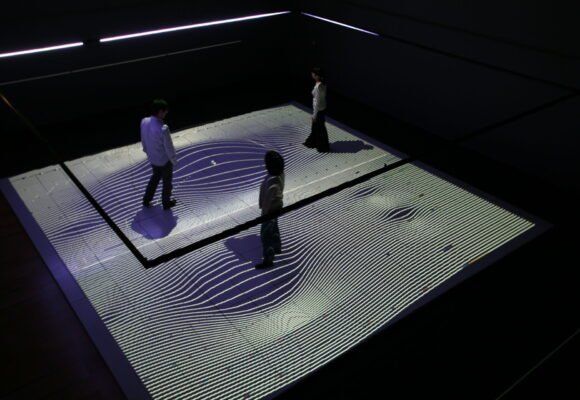

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

東京・天王洲で行われたアートイベントTENNOZ ART WEEK 2024のメインプログラムとして、現代美術家・束芋と、海外のアニメーション作家3名による新作映像インスタレーション『触れてなどいない』が上演された。

束芋は、日本の伝統的な木版画を思わせる独特の色彩や意志的に蠢く線が特徴的な手描きドローイングによるアニメーションで知られ、主に映像インスタレーションやパフォーマンスの形式で作品を展開してきた。美術のみならず、ダンスや文楽、現代サーカスといったパフォーミングアーティストとの協働を多数手がけ、国内外で高く評価される。

冒頭、「展示」でなくあえて「上演」と書いたのは、観客が能動的に回遊しながら作品世界に入り込む体験型インスタレーションであり、言葉のない演劇のように身体感覚を喚起する作品だったからだ。

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

束芋と共に本作に取り組んだのは、ジョシュ・シェフナー(アメリカ)、ステファン・ヴィユマン(フランス)、レア・ヴィダコヴィッチ(セルビア)の3人。いずれもインディペンデントに活動するアニメーション作家である。2023年、第10回新千歳空港国際アニメーション映画祭で短編部門の審査員を務めた束芋は、彼らの出品作に感銘を受け、「アニメーションという表現方法の深遠さにあらためて触れた」と語る。

ちょうどその頃、TENNOZ ART WEEK 2024よりメインプログラムへの参加依頼を受けていた彼女は、限られた準備期間で大規模な作品を実現するアクロバティックな方法を探っていた。そこで思いついたのが、映画祭で出会った3人のアニメーション作家と協働で新作をつくりあげ、同時に彼らの創作活動を多くの人々に紹介することだった。

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

『触れてなどいない』の観賞は人数限定の予約制で、私たちのツアーは定刻通りに始まった。広大な会場は仮設のスクリーンで分割され、導線の先は見通すことのできないように設計されている。

第一の部屋に入ると、ウィリアム・モリス風の花唐草の壁紙のイメージが投影され、窓のある扉や食卓といった実物のインテリアが設えられていた。デビュー当初から束芋作品に頻繁に登場してきた密室の空間を想起させる舞台設定だ。作家独自の世界の捉え方を婉曲的に表現するそのアイコニックな導入によって、観るものはおのずとノスタルジーと禍々しさがない混ぜとなった虚構世界へと誘(いざな)われる。

やがて、実空間とシームレスでありながら、窓枠や額でフレーミングされた部分に光が集められ、朧げに揺れる花影やみずみずしい果物のアニメーションが投影される。どこからともなく現れた蝶々の映像に導かれるまま、ツアーは第二の部屋へと移動した。

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

第二の部屋は、コンクリートの躯体が剥き出しのままの殺風景な大空間だ。そもそもこのスペースは美術作品などの保管倉庫の一角であり、建物内への水気のあるものや有機物の持ち込みは固く禁じられている。そこで束芋が掲げたテーマは、決してそこに存在してはならない「水」や「生き物」をアニメーションで表現することだった。

壁や床を縦横無尽に使って展開される映像は、3人の作家と束芋が個々に制作した「ピース」を空間に解き放ち、束芋のディレクションによりミックスしたものだ。ある作家は滴るような器官を見せる植物を、ある作家はタールにも似た漆黒の水溜まりを出現させる。また、ある作家は優美な邸宅を揺さぶる正体不明の何ものかを、ある作家は豊かな生態系に満ちた森を投影した。

観客もまたドールハウスのような第一室から一転してラフな仮設空間に放り出され、覚束ない足取りでふらふらと回遊し、予測を越えるスピード感で飛び交う「生」のビジョン(幻影)を追いかける。

思えば私たちは普段、1人の作家の世界観に貫かれていることを前提に作品に向き合うことに慣らされている。それに対して本作には、一見てんでバラバラなようで、異なる「ピース」同士がどこかで符牒を目配せし合うような緊張感があった。高みの見物を決め込み丸腰で入ってきた観客が、自前の洞察力とイマジネーションをフル回転して臨むことを強いられる展開もスリリングだ。

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

目眩く謎に気持ちよく攪乱された後、第三の部屋に案内されるとそこにはスクリーンと座席が用意されていた。束芋が北海道の映画祭で感銘を受けたという3作家のアニメーション作品が、彼女の初期の代表作『公衆便女』(2006)と共に上映されるのだ。それはたったいま隣の部屋で目撃したスペクタクルの答え合わせであり、作家たちが自身の創作のなかで綴ってきたナラティブの深層に潜り込む手順でもあった。

ステファン・ヴィユマンの『ある種の遺言』は、現代の「事実性」「当事者性」の不可解さをスタイリッシュに描く。若い女性がSNSに投稿した自撮り写真をもとに誰かが勝手につくったアニメーションをネット上で偶然見つける。自分と同名の女性がなりすましを認めるが、「一体何のため?」という動機が明らかになる前にその人物は死を迎える。

レア・ヴィダコヴィッチの『家族の肖像』は古典的なパペットアニメーションの手法を駆使した不穏な作品。第一世界大戦前夜、オーストリア=ハンガリー帝国が崩壊の危機にある頃、ある男とその娘は彼の兄弟が大家族で自邸を訪ねてきて困惑する。静謐な家庭を不快な混乱に陥れた挙句、どうやら彼らは居座ろうとしているようだ。

ジョシュ・シェフナーの『In Dreams』では、大火傷を負って全身を包帯で覆われた患者が最先端のホスピスで看護を受けている。彼の夢の中では、洪水や薬物などの災禍と自然あふれる楽園の情景が交錯し、次第に抽象化されていく。作家は身近な人を喪失した精神的ストレスから、死と時間をめぐる瞑想のような本作を6年かけて制作したという。

TENNOZ ART WEEK 2024「触れてなどいない」展示風景 Photo by Takanori Tsukiji

3人の作家のアニメーターとしての凄腕とユニークな表現力に舌を巻くと共に、それぞれまったく異なる着想やタッチでありながら、彼らのナラティブの底にある記憶や想像が生々しく現実味を帯びて迫ってくることに圧倒された。

アニメーション映像という表現手法は、現実ではあり得ない物事をも映像空間に生成することができる。そこに生まれ出ずるものはたしかに幻想(イリュージョン)に過ぎない。だが一方で、作家が構築したナラティブとはいまを生きるこの世界に起こり得る仮想の現実であり、さらにはこれから起こる現実を変容させ得る「言霊」にもなる。

日本のアニメが世界中のファンに熱狂的に愛されていることからもわかるように、アニメーションはそこに構築されたナラティブの魅力によって、世代や地域を超えて多くの人々の共感を生み出すことができる。(ときにはそのパワーが製品やサービスの利点を幅広く届けるために活用されることもある)

さらに、アニメーションという芸術が、その言葉やビジョンを通して、ままならないこの世界の現実認識をも変容させることが可能なら、切実にそれを必要とするところに届けられるべき価値があるはずだ。『触れてなどいない』はアニメーションとその根底にあるナラティブの力に確信を得たプログラムだった。

注:本作についてのインタビューで、束芋は「触れてなどいない」というタイトルを考察するなかで行き当たった「社会構成主義」や「ナラティブ・アプローチ」の考え方にヒントを得たと語っている。今後深掘りしてほしいテーマである。

(参考:苦手なものから生まれる独特な世界|現代アーティスト・束芋 QUI Jul 13, 2024 https://qui.tokyo/art-design/tabaimo-touch-on-an-absence)

INFORMATION

TENNOZ ART WEEK 2024 束芋「触れてなどいない」

会期:2024年7月5日 - 15日

会場:寺田倉庫

参加アーティスト:束芋、Josh Shaffner、Lea Vidakovic、Stephen Vuillemin

企画:合同会社IMO studio

テクニカル・ディレクター:遠藤豊

プロダクションマネージャー:宮久保真紀

音響:中原楽

照明:田代弘明(ドットワークス)

キュレータ―:山峰潤也

主催:寺田倉庫株式会社

特別協力:新千歳空港国際アニメーション映画祭

協力:ギャラリー小柳、イメージフォーラム、LUFTZUG、NYAW inc.、Remembers

アニメーション制作協力:Bojan Palikuca、Charlie Janiaut (aka Qoso)、Darko Maletin、Zlatko Zlatkovic、伊藤奈留、大隅健司