東京大学でアメリカ文学の修士号(1984)とパフォーマンス研究の博士号(2002)を取得。同大学大学院総合文化研究科教授(1992~2017)を経て、同大名誉教授(2019)。 現在、学習院女子大学国際文化学部日本学科教授(2017~)。著書には、『メロドラマの逆襲』(1996)、『メロドラマからパフォーマンスへ』(2001)、『Crubible Bodies』(2009)、『「J演劇」の場所』(2016年)等。また、TDR誌(ケンブリッジ大学出版)の編集協力委員。

A Midsummer Night’s Dream ©大窪道治

シェイクスピアはわれらが同時代人か?―ブリテン『夏の夜の夢』をめぐって

2025年のセイジ・オザワ 松本フェスティバル(OMF)におけるオペラ演目として、ベンジャミン・ブリテン作曲『夏の夜の夢』が選ばれた。2024年に首席客演指揮者に就任した沖澤のどかが指揮をするということで、さまざまな意味で注目された。24年に亡くなったフェスティバル創設者の世界的指揮者小澤征爾からのバトンタッチという意味合いと、小澤の生誕90周年という年での上演でもあった。沖澤は22年、OMFでモーツァルト『フィガロの結婚』を指揮しており、それ以来ということになる。

近現代のオペラを中心に、国際的な水準に負けないオペラを松本で上演するというのが、小澤の考えだったことはよく知られている。これまでの上演リストをみても、第1回フェスティバル―その当時は、サイトウ・キネン・フェスティバル松本と呼ばれていた(~14)―ではストラヴィンスキー『エディプス王』(ジュリー・テイモア演出)が上演され、録音が第58回グラミー賞最優秀オペラ録音賞を獲得したラヴェル『こどもと魔法』(13、ロラン・ペリー演出)もあった。

フェスティバルの名称が現行のOMFになって(15~)からは、オペラについては、小澤征爾オペラ塾の公演はあったが、フェスティバルのメインオケであるサイトウ・キネン・オーケストラ(SKO)ピットに入る回数は減ったようで、ベルリオーズ『ベアトリスとベネディクト』(15)、チャイコフスキー『エフゲニー・オネーギン』(19)さらに、コロナ禍後では上記『フィガロの結婚』ということになる。

その意味では、24年に小澤の指名で初の首席客演指揮者となった沖澤の登場が、再びOMFで近現代オペラが上演される機会が増えることを意味していると考えられている。そして、その最初の演目が今回の『夏の夜の夢』だったのである。

絶妙なセレクションである。1960年初演のブリテンの代表作であり、シェイクスピアの上演数が英語圏にも負けないほど多いといわれる日本では、原作の『夏の夜の夢』はよく知られた作品でもある。もちろん、夏の松本での上演という季節もある。このプロダクションは、22年にフランスのリール歌劇場で初演され、ヨーロッパの批評家から絶賛を浴びたもので、その日本初演が松本の地で実現することになった。

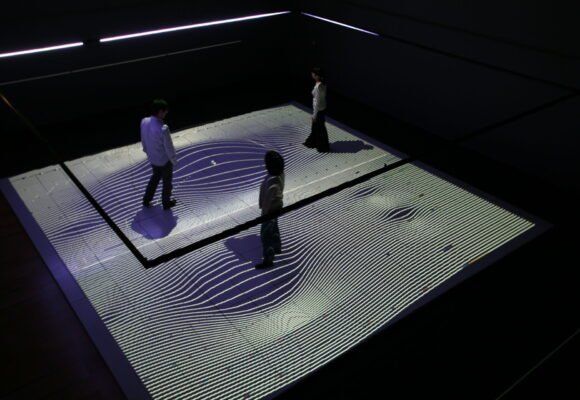

A Midsummer Night’s Dream ©山田毅

リブレット(歌詞)は、ブリテンとパートナーのピーター・ピアーズが共同で制作しているが、原作にある台詞のほぼ半分をカットし、また場面の入れ替え等はあるものの、1つの台詞を付け加えただけで、シェイクスピアの言葉をそのまま使っている。つまり、大枠を為すアテネの貴族社会と、郊外の森を支配する妖精の世界、そして、アテネに住む職人たちの世界という構造はそのままである。ただし、原作の第一幕冒頭は全てカットされていて、貴族社会の父権制という大きな枠がかなり弱まり、森の場面における妖精の合唱からオペラは開始されるため、原作のファンタジーとしての面が強調されるという解釈も成り立つ。

A Midsummer Night’s Dream ©大窪道治

シェイクスピアは本作で、貴族や妖精には無韻詩で話させ、職人には散文で話させている。妖精のパックは、そのなかでも弱強五歩格や四歩格押韻詩で話すだけでなく、そのトリックスター的キャラクターにしたがって、かなり自由な言語態を与えられている。そして、こうした原作の言葉的特性をブリテンはそのまま音楽に転写することに成功したというのが音楽史的評価である。語りのみで歌わないパックをのぞき、多様な登場人物の台詞は、英語の本来的韻律にしたがって聞き取りやすいが、複雑な様相を呈するブリテン独自の音響/伴奏とともに歌われ、台詞の意味をこえた多彩な情動を喚起する。なかでも、妖精の王オーベロン(ニルス・ヴァンダラー)をカウンターテナー役にすることで、妖精世界の非日常性を強調していること、また、パックを語り手にする工夫で、劇の進行のみならず、観客との関係性の持続性を確保していることも、本作の特徴である。

A Midsummer Night’s Dream ©大窪道治

演出・装置・衣裳のロラン・ペリーは、具体性を極力排除し、舞台と照明を反射する漆黒の床面にくわえ、舞台背後に鏡を配置するというミニマルというか、〈何もない空間〉に近い空間を選んだ。具体的なオブジェは、恋人たちのための二台のベッドで、職人たちの自転車と、終盤の劇中劇上演時の簡易的舞台のみである。

冒頭、舞台中央にベッドに一人ぽつんと横たわるハーミア(ニーナ・ヴァン・エッセン)が見える。原作とは異なる森からの開始につき、ペリーはこうして「夢ネタ」―これから展開するのは、すべてハーミアの夢である(かもしれない)―として、カットした原作の冒頭部分をマジカルかつリアルに〈変奏〉してみせる。

A Midsummer Night’s Dream ©山田毅

A Midsummer Night’s Dream ©大窪道治

A Midsummer Night’s Dream ©山田毅

暗闇に小さなライトを頭部につけた妖精たち(児童合唱)が現れ、白塗りのメークのオーベロンとタイターニア(シドニー・マンカソーラ)は宙を浮遊している。なかでもパック(フェイス・ブレンダーガスト)は伸縮するワイヤーでの宙づりなので、その身体能力を生かして変幻自在、アクロバティックな動きも披露する。一方、恋人たちは終始パジャマ姿、職人は時代が判然としないが現代服といってよい衣裳で、〈何もない空間〉をかなり動く演技を要請される。二台のベッドも固定されていない時間があり、大道具のように、舞台上を動き回る。

背後の鏡は移動式だが、幕開きしばらくすると、まずは指揮者と演奏者の姿が見え、さらには観客席もそのまま見えることになっていく。幕切れ近く、オーベロンとタイターニアが、舞台上の妖精の歌(児童合唱による)にあわせ、左右の客席最上階から最後の歌唱を行うこともふくめ、観客だけでなく、指揮者もオケのメンバーも、「この/あの世界」のなかにある。没入感とはちがうが、空間的な一体感を重視する演出である。しかも、もしかしたら、このすべてが、いや、わたしたち観客もまた、自立した現代的な女性といった方向性で造型されるハーミアの、〈一夜の戯れの夢〉のなかにいるだけかもしれない、との不思議な余韻を残しながら。

A Midsummer Night’s Dream ©山田毅

原作にある秩序と無秩序、文明と自然、現実と超現実といった対立項は演出的にはとりたてて強調されることはない。あるいは、近年のフェミニズムやポストコロニアル批評が好んで論じるような家父長制や階級格差の本作の〈問題性〉を前景化することもない。だから、イタリアオペラのパロディとしてブリテンがその音楽を書いた職人達の劇中劇(『ピラマスとシスビーの悲劇』)の場面も、一方的にかれらを笑い飛ばすでも、その逆に、民衆の潜勢力/反権力性をあえて見せるような演出にもなっていない。ロバの頭にされた職人ボトムとタイターニアの〈異種混交性〉も、静かな笑いを誘う程度になる。というのも、〈この世界〉ではなにより、二項的対立は、その境界がすべて溶けてしまっているからである。ふつう、それはカオスとなるはずだが、そうはならず、渾然一体となってただそこにある、あってしまうのだ。そのことが、ペリー演出の特徴である。

だからこそ、恋人たちも職人たちも、階級差というより、鏡にときおり映り込む私たち観客自身と同様に、〈ふつうの人たち〉なるイメージに近接していくことになる。そして、妖精たちの〈異界性〉は、〈ふつうの人たち〉の生活世界の裏側に無理なく自然によりそってあるメタヴァースだという世界観となる。

沖澤のどかがSKOと作る音楽もまた、ブリテンのスコアを細部まで考え抜いた結果として、大胆な抑制と繊細なスパークを繰り返す特異で鮮烈でたおやかな響きとして、劇場空間を満たしていく。海外から招聘された歌手たちは、その歌唱力はもちろんのこと、ペリーの演出に応え、必要最小限ながらしっかりと動き回る。また、妖精のコーラスを歌うOMF児童合唱団もこの音楽と歌に花を添える。

ポーランド出身の批評家ヤン・コットが、シェイクスピアのテクストが開示する現代に通じる政治や権力性、欲望の問題を論じた名著のタイトルは『シェイクスピアはわれら同時代人』(1962)だった。それよりわずか二年前に書かれた本作の優れた解釈の上演を通じ、ペリーと沖澤は、ブリテンこそを「われら同時代人」にしようとするのだ。

INFORMATION

オペラ ブリテン『夏の夜の夢』

日程:2025年8月17日、20日、24日

会場:まつもと市民芸術館