コンサルタント/ジャーナリスト。1990年からデジタルテクノロジーの最前線を取材。パソコンやインターネットの普及、デジタルワークスタイル/ライフスタイルの変化を伝えてきた。テクノロジーだけでは「豊かさ」はもたらされないという反省に基づき、現在は「22世紀に残すべき価値」をテーマに、テクノロジー、デザイン、アート、ファッション、教育などの領域をまたいで取材や執筆、コンサルティング活動、イベントや新規事業の企画などを行っている。著書多数。金沢美術工芸大学客員教授。リボルバー社社外取締役、グッドデザイン賞審査員。

津田道子とサエボーグの個展を通して感じるエモーション資本主義と人間の本性

「Tokyo Contemporary Art Award(TCAA)2022-2024 受賞記念展」が開催されている。第4回の受賞者である津田道子とサエボーグの個展を東京都現代美術館で2024年7月7日まで観ることができる。

「TCAA」は、東京都とトーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)が中堅アーティストのさらなる飛躍をサポートするために2018年に創設し、今回が4回目となる現代美術賞だ。受賞者には賞金300万円と海外での活動支援、国内外での発信に活用できるバイリンガルのモノグラフ(作品集)の作成といった支援に加え、今回のように個展を開催する機会が授与される。

これまで風間サチコ、下道基行、藤井光、山城知佳子、志賀理江子、竹内公太といったアーティストが同賞を受賞し、1月には後続となる第5回「TCAA 2024-2026」の受賞者として梅田哲也、呉夏枝の名が発表された。

今回の展覧会も津田道子とサエボーグの2人の作家による2つの個展という形で開催されている。

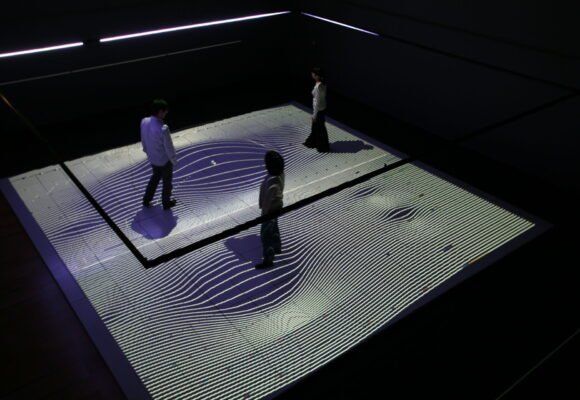

津田道子 《生活の条件》2024、映像、鏡、木、スクリーン、音 撮影:髙橋健治 画像提供:トーキョーアーツアンドスペース

津田道子は、映像装置とシンプルな構造物で人間の振る舞いを可視化する作品を作り続けている作家で鑑賞者自体の「身体」も作品の一部として取り入れるといった方向性はサエボーグと共通している。

今回の個展では2007年制作の映像作品《あたたとわなし 家族》を含む4作品を出品しているが、単純化され記号化された人の振る舞いだからこそ、その人が持っているバイアスなどの個性、人間性が滲み出てくるのを感じさせる作品が多い。

《生活の条件》は、部屋を8つのフレームで仕切った作品。フレームにはスクリーンや鏡がはめ込まれていたり、何も入っていなくて向こう側が見えていたりする。こうすることで静的になりやすいインスタレーション作品の鑑賞に、鑑賞者の動きという新しい要素を加えているところは代表作《あなたは、翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう。》と共通しているが、フレームが大型化し、姿見大の鏡や、役者の全身をほぼ原寸大で映し出せるように進化している。映像において何人かの役者が、デフォルメされた日常生活におけるさまざまな動作を演じ続けている。その記号化された動きの中にも役者の人らしさが滲み出る。

映像で映し出された役者が見せるのは料理や掃除、電球の交換など日常生活にあるちょっとした所作。ホウキを実際に持つ代わりに手のひらそのものがホウキになっていたり、とデフォルメされ、記号化された所作ながら、何の動きかがわかるとつい演者に感情移入して見てしまうから不思議だ。それ以上に面白いのは極めて簡素化/記号化された所作でありながらも、演者によって個性が出ることだろう。無意識が生み出す機微から、その役者の人となりを想像してしまうが、一方でそこで思い浮かべている個性には自分が持っているジェンダーなどへのバイアスも重なっているのかも知れないと考えさせられる。

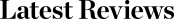

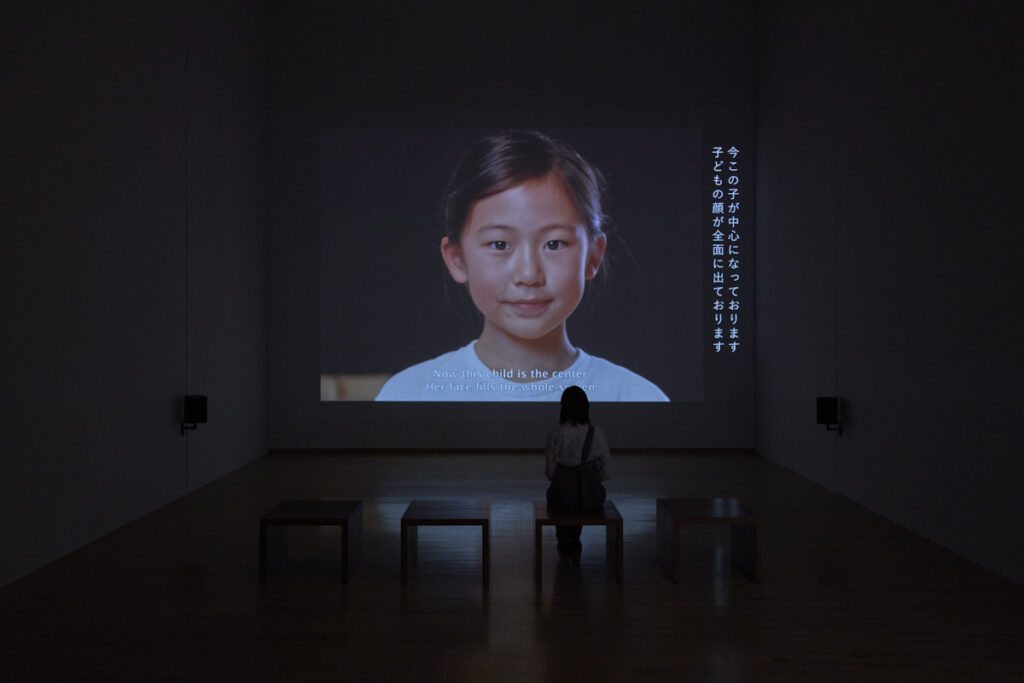

津田道子《カメラさん、こんにちは》2024、映像、撮影セット、カメラ、ソフトウェア 撮影:髙橋健治 画像提供:トーキョーアーツアンドスペース

津田道子《カメラさん、こんにちは シングル・チャンネル・バージョン》2024、映像、4 分 撮影:髙橋健治 画像提供:トーキョーアーツアンドスペース

今回、メインの展示とも言えるのが、プロジェクターで投影される大型映像と11台のモニターの映像、撮影セット、12の家族写真、そして人の動きを可視化した壁面のドローイングで構成される《カメラさん、こんにちは》という作品だ。

1988年、津田が8歳の頃、自宅に初めてビデオカメラが来た時の映像が原案となっている。カメラを買ってきた父親や、兄弟がいないためカメラを兄弟のように感じたというまだ子供の津田、そして2人だけで盛り上がっていることが少し不快な母親の5分程度の他愛もないやり取りの映像だ。津田はこれを台本化。性別も年齢も話す言葉も異なる12人の役者が歳や性別に関係なく入れ替わり台本化されたできごとの再演を行う。大人が子供を演じたり、男性が女性を演じたり、韓国語と日本語で会話をしている様子には違和感を覚えるが、その違和感の正体は何か。役者が別の性、別の歳を演じるときに表出するバイアスとは何かを考えさせられる作品である。展示室には実際に撮影されたセットも置かれている。頭で考えるだけではなく、役者たちと同じ立場に身を置くことで自分がどのように感じるかを追体験する狙いだ。また壁面には、部屋の中での役者の動きが図示化されており、身体的な動きと心理的な動きの関係性を覗かせている。

津田道子《振り返る》2022/2024、鏡、木、ソフトウェア、カメラ 撮影:髙橋健治 画像提供:トーキョーアーツアンドスペース

2つの主要作品をつなぐ通路には、展覧会のタイトル「Life is Delaying 人生はちょっと遅れてくる」のように「ちょっと遅れて」表示されるカメラ映像とカメラで構成された作品《振り返る》が展示されている。「ただ通り過ぎるだけみたいな無防備なところ」での振る舞いをカメラでとらえて見せるこの作品は、普段はなかなか客観視することができない自分の無意識の行動を可視化することで、鑑賞者が身を以て津田の意図を確かめられる作品となっている。

映像越しの身体を通してその人らしさとは何か、人間の個性や本性とは何かを見つめ直したくさせる展覧会だった。

サエボーグ《I WAS MADE FOR LOVING YOU》2023-2024、インスタレーション 撮影:髙橋健治 画像提供:トーキョーアーツアンドスペース

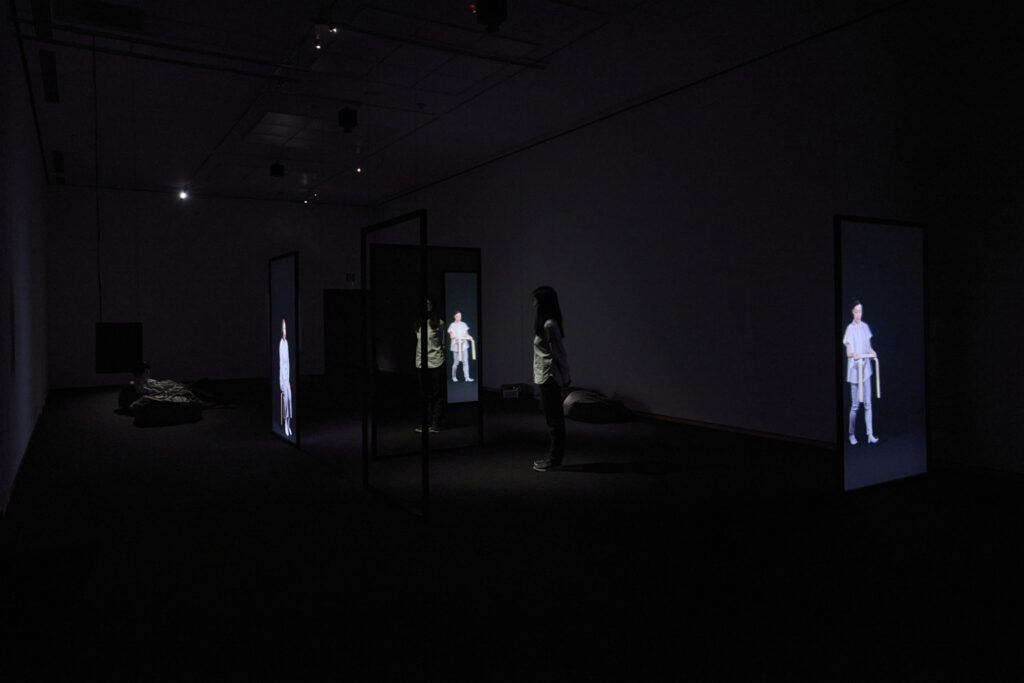

さて、同時開催のもう1つの個展、サエボーグの《I WAS MADE FOR LOVING YOU》は大きく雰囲気が異なる。

ギャラリーに一歩足を踏み入れると、そこはまるで人間サイズのドールハウスに入ってしまったような色鮮やかで楽しげな展示空間である。子供が見たら喜んで走りだしそうだ。ラテックス製の巨木が立つ農場の奥には、大草原の小さな家のような、いかにも愛情溢れる家族が住んでいそうな家が建っている。

家の扉の向こう側に光るステージが見え、マンガから飛び出してきたようなかわいらしいラテックス製の犬が佇んでいる。近づくと犬は潤んだ瞳でこちらに寄ってくる。甘えてくる犬の頭や鼻を撫でると、いじらしい視線を返してさらに迫ってくる。

ふと、周囲の来場者の視線やスマートフォンのカメラがこちらに向いていることに気が付く。いつの間にか、鑑賞者だったはずの自分もパフォーマンスの演者になっていた。

急に恥ずかしくなりその場を離れようとするが、犬は涙を浮かべながらこちらを見つめ続け、後ろ髪を引かれ罪悪感にさいなまれる。改めて犬のボディースーツ(着ぐるみ)を見てみると、精神的ストレスを受けていたのか頭や肩の一部が禿げている。さらに、舌には傷があり、病気にかかっているようにも見える。その後に目を向けると、天高のあるギャラリーの巨大な壁一面に背景として広大な大草原が描かれているが、その絵が途中で途切れ、その先は無機質の白い壁に変わっている。まるでVR空間(メタバース)の中で、これ以上はデータが用意されていない「果て」に辿り着いてしまったような、夢から覚めるような感覚。最初、ユートピアに見えていたものは実はディストピア、あるいは悪夢だったのかも知れない。

慌てて家から飛び出ると、家を囲むのどかそうな牧場は、実はラテックス製の家畜の糞が溢れ、その上にラテックス製のハエがたかっている。振り返ってそびえ立つ家のシルエットを見ると、人とペットの不適切な関係を覆い隠す壁のように見えてきた。

最もそこまでの深読みをしなければ、ただのかわいらしい展示として子供も楽しめる展示なので安心して欲しい。かわいいと喜んで記念撮影をしている学生も多かった。

サエボーグ《I WAS MADE FOR LOVING YOU》2023-2024、インスタレーション 撮影:髙橋健治 画像提供:トーキョーアーツアンドスペース

サエボーグ《I WAS MADE FOR LOVING YOU》2023-2024、インスタレーション 撮影:髙橋健治 画像提供:トーキョーアーツアンドスペース

サエボーグは自作のラテックス製の着ぐるみ(ボディースーツ)を使ったパフォーマンスやインスタレーションを国内外で展開してきたアーティストだ。半分人間、半分玩具の不完全で人工的なサイボーグは、性別や年齢を超越した存在である。デフォルメされたカラフルなラテックス製の家畜や害虫たちが人間の残虐性や消費の問題、介護やケアの問題など、「共生」の難しさを考えさせる作品を展開してきた。

この最新作は近作の《House of L》や《Super Farm》を下敷きにしているが、それらの作品で扱った豚や羊といった家畜ではなく、ペットを取り上げている。犬のラテックス製ボディースーツをまとったパフォーマー、「サエドッグ」を主役に「弱さ」や「力」とはそもそも何なのかという問題にフォーカスを当てたという。

作家の解説によると『(ペットのような)何の有用性もないのに、そして普通の進化論的過程における「競争原理」に従うならば生き残るはずもない中途半端な存在にも関わらず、なんだかんだ人間の感情やファンタジーを投射されることで生きる(ある意味「愛」の力だけで生きているような)モノが作品の新しい主役になりました。微力ながら、その不思議なパワーをどこまでも拡張して引き出すことに挑戦していきたいと思います。』

サエボーグ《I WAS MADE FOR LOVING YOU》2023-2024、インスタレーション 撮影:髙橋健治 画像提供:トーキョーアーツアンドスペース

日本語ではペットを「愛玩動物」とも呼ぶが、愛情を注ぐ対象という意味と同時に飼い主の「慰みもの」という意味もある言葉だ。つまりは人間の気晴らしのために、生かしてもらっているという弱い存在だ。だが、この弱さは一方的なものではなく、実は人間も孤独などの不安から逃れ気晴らしをするために、この動物に依存する弱さを内在している。

持ちつ持たれつの関係にも見えるが、そこに水を差すのが人間の経済原理だろう。価値を高めて対価を得る経済の仕組みの中で、人間はより商品価値が高いエモーショナルな商品、愛情が注がれやすい「弱そう」なペットを交配で作り出して取り引きしてきた。展覧会に先立ったシンポジウムでサエボーグは、これを「エモーション資本主義」と呼んでいる。昨今、人間は、死別や世話といった「生」にまつわる煩わしさを消し去ったペットロボットの開発を始めている。

理想と現実、かわいさとグロテスクさ、ユートピアとディストピア、「弱さ」が生み出すかわいさと狡猾さ、そうしたものが交錯するラテックス製のメタバースのような作品は、コロナ禍を経て唱えられ始めた「脱人間中心主義」とは何かをもう一度、考えさせるきっかけを与えてくれる。

サエボーグと津田道子の2人の作家による2つの個展は、AIなどの登場で社会が大きく変容する時代に人間社会の歪みや人間の本質について、自らの身を通して改めて考える機会を与えてくれるものだった。

INFORMATION

津田道子「Life is Delaying 人生はちょっと遅れてくる」/サエボーグ「I WAS MADE FOR LOVING YOU」

Tokyo Contemporary Art Award 2022-2024 受賞記念展

会期:2024年3月30日(土)~2024年7月7日(日)

会場:東京都現代美術館 企画展示室 3F

時間:10:00-18:00

休館日:月曜日

入場料:無料

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーアーツアンドスペース・東京都現代美術館

協力:TARO NASU