アートプロデューサー、ライター。東京生まれ。慶応義塾大学文学部美学美術史学専攻卒業。1990年代よりアート・ジャーナリストとして活動。2003〜2015年、オルタナティブスペースTRAUMARIS主宰を経て、現在、各所で現代美術とパフォーミングアーツの企画を手がける。2011〜2016年、横浜ダンスコレクション/コンペ2審査員。子育て世代のアーティストとオーディエンスを応援するプラットフォーム「ダンス保育園!! 実行委員会」代表。2017年、RealJapan実行委員会を発足。本サイトRealTokyoではコ・ディレクターを務める。http://www.traumaris.jp 写真:片山真理

アピチャッポン・ウィーラセタクン《Motion Pictures Project at Mae Ma School》 photo: Chie Sumiyoshi

皮膚から浸透する芸術のレメディ

昨年12月、タイ最北端の地で行われている「タイランド・ビエンナーレ チェンライ 2023」を訪れた。だいたい隔年で開催されるこの国際芸術祭は、クラビ、ナコーンラーチャシーマー(コラート)での開催に続き、第3回となる。

北タイの古都チェンマイの魅力に引き寄せられ、これまで何度か訪れていた。コロナ禍で足止めをくらい、ようやく再訪が叶ったのがこのビエンナーレの開催年となった。チェンマイ市内からメイン会場のあるチェンライ市とチェンセーン市までは車で3〜4時間、さらに2都市を移動するのに1時間以上かかる。自力で回るにはかなりハードルの高い場所だが、チェンマイを拠点に長年事業を営む友人夫妻を1泊2日の旅に誘い、彼らの車で幸運にも主要な展示を巡ることができた。

ワット・ロンクン(ホワイトテンプル) photo: Chie Sumiyoshi

コラクリット・アルナーノンチャイ《2012-2555, 2556, 2557》2012 – 15 photo: Chie Sumiyoshi

最初に向かったのは通称ホワイトテンプル「ワット・ロンクン」。国民的なアーティストのチャルムチャイ・コーシッピパットが私財を投じて古刹を買い取り、純白と金色に輝くテーマパークとして蘇らせた大人気の観光地だ。きんきらきんのキッチュな寺院建築が街道沿いに忽然と現れる様は、砂漠の人工都市ラスベガスを彷彿させる。デコラティブな彫刻が充分すぎるほど空間を埋め尽くしているのに、至るところで美大生バイトにしか見えない職人たちが装飾を増殖させている。サグラダファミリアか(2070年完成を目指しているそう)。 仏教国タイではお寺の位置付けは生活に根付いた身近なものとはいえ、信仰のための場所でありつつ、個人の表現欲求すら呑み込んでしまうおおらかさ。とはいえ、建設に充てられる喜捨は大口スポンサーによるコントロールを避けるため、10,000バーツ以下と定めているというから気骨もある(手前味噌だが広告を取らない私どもRealTokyoのポリシーにも通じる)。

奥のギャラリーには、コラクリット・アルナーノンチャイの作品があった。本芸術祭のディレクターの1人、リクリット・ティラヴァニの教え子でもある彼は、ポスト・インターネット世代として国際的に評価の高まる作家だ。過去の映像作品の集大成的な本作では、アニミズムや生態系、儀式、観光、そして人気番組「タイズ・ゴット・タレント」などアメリカの価値観がタイ文化に及ぼす影響を反映した神話的なストーリーを紡ぐ。

チャタ・マイウォン《The 4 Novel Truth》(2023) photo: Chie Sumiyoshi

サニタット・プラディッタサニー《静寂の庭》2023 photo: Chie Sumiyoshi

サニタット・プラディッタサニー《静寂の庭》2023 photo: Chie Sumiyoshi

次に向かった「チューンタワン瞑想センター」は打って変わって、若い世代に愛される一休さんのような可愛い僧侶が指導する施設で、生真面目に仏教の修行について紹介しようとしていることが伝わる。が、オーガニックな芸術村のような佇まいである一方で、鮮やかな造花の藤棚をくぐり抜ける瞑想用トンネルがあったりと混乱させられる。

108本のゴムの樹が茂る庭に設置されたサニタット・プラディッタサニーのインスタレーション《静寂の庭》が印象的だ。幾何学的な構造を持つ3つの建造物の中でも、ミラーを張り込んだ一棟には周囲の風景が映り込み、輪郭を消失させる。風が吹くと樹々のあいだに設置された1,000 個もの鐘の音が微かに響く。刻々と変容する自然は、作家が探求する仏教哲学の「空虚」の概念に拙くも想いをはせる、内省的なしじまをもたらした。

エルネスト・ネト《Chantdance》2023 photo: Chie Sumiyoshi

エルネスト・ネト《Chantdance》2023 photo: Chie Sumiyoshi

タレク・アトゥイ《The Wind Harvestors》2023 photo: Chie Sumiyoshi

メーファールアン芸術文化公園はまちがいなくこの旅のハイライトのひとつだった。ラーマ9世の母、北タイの風土を愛したシーナカリン皇太后の山岳民族への支援などの慈善活動をもとにできた財団で、現在は北タイの古い仏像や工芸品などが集められた博物館となっている。「メーファールアン(Princess Mother)」とは、平民から王子の妻となり、いまも国民から敬愛される彼女の呼称だという。

果ての見えないほど広大な庭園には、北タイの暖かい冬を彩る熱帯の樹々が植栽され、肉厚な花や実をたっぷりとつけている。やがて空き地に現れたのはブラジルを代表する作家エルネスト・ネトの、香り高いスパイスや素焼きの鉢を包んだ紅色の網が天蓋のように設置されたインスタレーションだ。チェンライの寺院を訪ねたネトは真紅の神殿に横たわりインスピレーションを得たという。さらに、「平和な生態系を示す」(ネト)、孔雀を魚から遠ざけるためのテラコッタの洗面器や、地中から植物が伸びてくる穴のあいた土鍋を地面に置いた。

サウンド・パフォーマンスと作曲の分野で活躍するタレク・アトゥイは、世界各地で地元の職人たちの力を借りて、伝統的な楽器をもとに彫刻的なアンサンブルを作り出してきた。ここでは田んぼの灌漑に着想を得た竹製の空気回路を作り、北タイの少数民族の道具や楽器を改造したオブジェに自動演奏させている。木や竹、石や陶が奏でる長閑な音とムーヴメントが、その背景に広がる睡蓮の池の景観につながり、古の宮殿の午睡の時間を想像させた。

木戸龍介《Inner Light -Chaing Rai Rice Barn-》2023 photo: Chie Sumiyoshi

木戸龍介《Inner Light -Chaing Rai Rice Barn-》2023 photo: Chie Sumiyoshi

メーファールアン芸術文化公園、ホー・ケーオ photo: Chie Sumiyoshi

中庭には、日本出身の彫刻家・木戸龍介が、築80年の高床式の納屋に無数の虫食い穴のような彫刻を施した作品を展示した。失われつつある農民文化とウイルスに侵食された身体を重ね合わせたという、精緻で美しく奇怪な作品だ。

北タイの古い建築様式を用いて、選りすぐりの古材と職人を集めて造られた博物館では、北タイ各地の仏像や民具などのコレクション展示とビエンナーレの展示の部屋が隣り合っていた。古い工芸品と現代の美術作品はいずれも質の高い端正なものばかりで、たがいに淑やかに、密やかに、響き合っている。私たちは脳内で時空を行き来し、飽くことのない至福の時を過ごしたが、まだこの楽園で過ごし足りていない。

ストゥーパの遺構 photo: Chie Sumiyoshi

このビエンナーレのもうひとつのメイン会場は、ラオス、ミャンマーとの国境に接したメコン河畔の小さな街チェンセーンとその周辺に設けられている。宿泊した瀟洒なホテルのすぐ隣には、なかば崩れかけたストゥーパの遺構が残されていたり(猫たちの棲家となっていた)、旧市街をぐるりと囲む煉瓦の城壁を剛健なチークの樹々が根をはって護っていたりと、ゆっくりと滅びてゆくものだけが纏う美が人々の暮らしに寄り添う街だ。友人の調べによると、旧石器時代から人が暮らしていた場所だという。

ホー・ツーニェン《The Critical Dictionary of Southeast Asia: O for Opium》2022 photo: Chie Sumiyoshi

ニパン・オラニウェート《Then, one morning, they were found dead and hanged》2023 photo: Chie Sumiyoshi

コン河沿いの「チャンキアン倉庫」では、7名の作家たちが主にこのエリアの地政学的歴史に斬り込んだ作品を発表している。なかでもシンガポール出身のホー・ツーニェンの新作《The Critical Dictionary of Southeast Asia: O for Opium》(2022)は静かな劇薬だ。タイ・ラオス・ミャンマー国境の三角地帯がかつてゴールデントライアングルと呼ばれ、アヘン貿易の拠点として栄えた歴史をめぐるドキュメンタリー映像と、『ラスト・エンペラー』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』などアヘンにまつわる(多分に美化された)劇映画のシーン、そして麻薬による幻覚作用を暗示させる甘美で悪魔的なアニメーションが、まさに混濁した意識のように幾重ものレイヤーで展開される。「O」はOpiumとOceanの頭文字で、悪名高い黄金時代に東南アジアの海洋貿易の基地として登場した都市国家シンガポールの歴史をも示唆している。

アピチャッポン・ウィーラセタクン《Motion Pictures Project at Mae Ma School》 photo: Chie Sumiyoshi

アピチャッポン・ウィーラセタクン《Motion Pictures Project at Mae Ma School》 photo: Chie Sumiyoshi

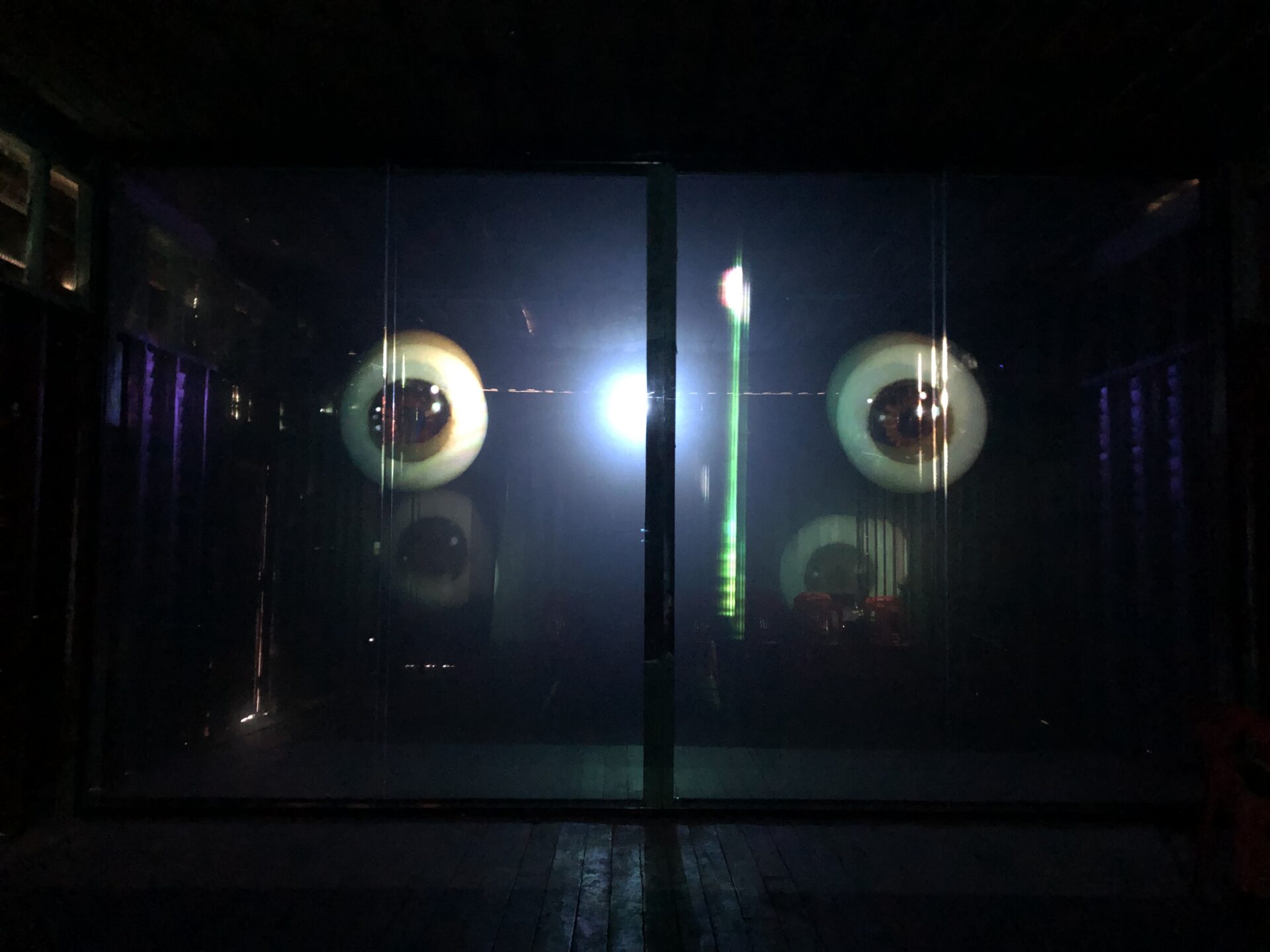

今回の旅のクライマックス、そしてこの地に渦巻く磁力を凝縮した「目」のような存在が、アピチャッポン・ウィーラセタクンのインスタレーション《Motion Pictures Project at Mae Ma School》だ。国道を逸れて農道のような脇道を進んでいくと、黒い水牛たちが草を食む水田や古い家々の点在するメーマ村にその学校はあった。当初、作家は病院の廃墟などを望んでいたが、制作チームが見つけたのはこの古い木造の廃校だった。(以下トモ・スズキ氏による展示解説の抄訳を参考にした。)

本作の第1のモーションは《Blue Encore》。改修せず掃除すらしない剥き出しの教室の奥の壁は、地元の画家が描いた3枚の風景画を印刷した布地で覆われている。やがてこの三重のカーテンが自動で動き、風景画が入れ替わるアナログのアニメーションを展開する。背景の絵を紙芝居のように手作業でまくり上げるタイの伝統芸能の舞台装置を連想させる手法だ。すべてのカーテンが開くと、そこにはかつてこの教室で使われていたホワイトボードが現れ、授業中に書かれた言葉が残っている。“想いのままにアートをつくってみよう“

第2のモーションは《Solarium》。ソラリウムとは採光のためガラスが張られたサンルームを意味する。ガラスのスクリーンが空間を仕切るように設置され、観客は両側から映像と光を透過させる仕組みを観ることができる。映像のひとつは、作家が子どもの頃に観た『The Hollow-Eyed Ghost』(原題『ผีตาโบ๋ (ピー・ターボー)』)というホラー映画を引用したもの。ある医師が盲目の妻のために人を殺し、その眼球を妻に移植するが、持ち主が幽霊となって自分の眼玉を取り返しに来るという物語だ。一方、同じスクリーンに逆方向から投影される映像は光の動きそのものである。アピチャッポンにとって、映画館のスクリーンや暗幕、映写機の強烈な光といったもの自体が、イメージを形づくる鍵を握る重要な要素なのだ。

「眼球」と光の映像が重なりあい、鬼火のように部屋を飛び交う。重低音のサウンドが古い建物を震わせ、微かな振動が身体に伝わってくる。外で遊ぶ子どもたちの声や森や動物の気配が奇妙に身近に感じられる。そして人や自然の記憶を堆積したこの学校そのものが、VRよりも遥かに没入的な作品世界を醸成する容れ物となっている。神秘的な体験や寓意性とは、テクノロジーで作者に操作されて起こるものではなく、極々シンプルで本質的な条件によって感覚を開かされ喚起されるものなのだ。

マイケル・リン《Weekend》 2023 photo: Chie Sumiyoshi

トマス・サラセーノ《Museo Aero Solar》オープンソース、コラボレーションプロジェクト 2007、2023 photo: Chie Sumiyoshi

島袋道浩《We are flying》2023 photo: Chie Sumiyoshi

村の廃校を後にし、チェンライ市内へ向かう。台湾出身のマイケル・リンによる、旧市庁舎外壁にタイ少数民族のテキスタイル柄を施した作品を眺めながら(文化財なのでいつものようにペイントできず板絵を貼っていたのは残念)、街中にある旧タバコ公社倉庫の会場へ。アルゼンチンの芸術家であり航空力学の研究者であるトマス・サラセーノによる、レジ袋を再利用した天井に付くほどの巨大な熱気球が空間を漂う。中に入ると誰でもマジックで落書きできるようになっているのだが、隣が中学校だからか(タイ語で)「うんこ!」「馬鹿!」とか書き殴られ、本作に仕上げを施している。

島袋道浩は、ペラッペラの薄紙にほぼ等身大の参加作家やキュレーターたちが描かれた凧を展示。それらを空高く上げた様子の映像も観られるようになっていて、頼りなげだが丈夫ですごく幸せそうなアピチャッポンやリクリット、島袋本人ら旧知の人々がひらひらと舞う光景にタイランド・ビエンナーレの真髄を見た気がした。

駐車場ではアート・リンゼイが簡易なシステムのサウンドインスタレーションを展開していて、喧騒のなか微妙な音響なのにおのずと身体を揺らさずにいられないのだった。

トビアス・レーベルガー《Nai Nam Mee Pla, Nai Na Mee Khao – In the water there is fish, in the field there is rice. 》2023 photo: Chie Sumiyoshi

ヤン・ヘギュ《Enveloped Domestic Soul Channels – Mesmerizing Mesh #208》2023 photo: Chie Sumiyoshi

ヤン・ヘギュ《Enveloped Domestic Soul Channels – Mesmerizing Mesh #208》2023 photo: Chie Sumiyoshi

ヤン・ヘギュ《Incantations–Entwinement, Endurance and Extinction》2022、《The Randing Intermediates- Inception Quartet》2020 photo: Chie Sumiyoshi

ピエール・ユイグ《Untitled – Human mask》2014 photo: Chie Sumiyoshi

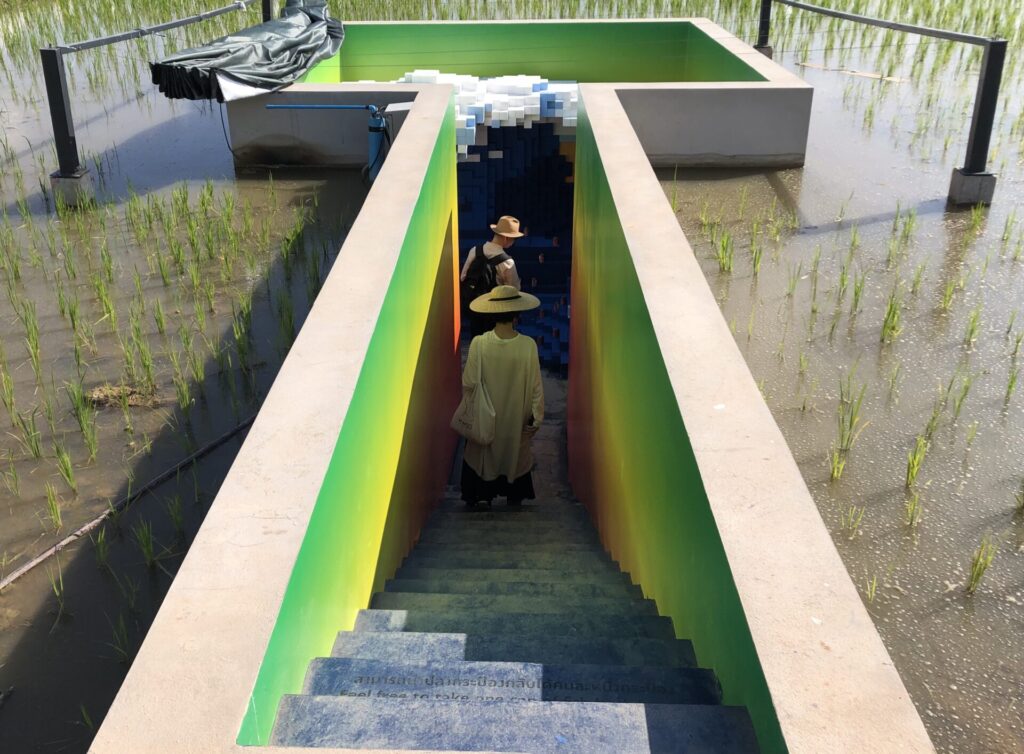

最後の目的地は、このビエンナーレに合わせて新設されたCIAM – チェンライ国際美術館。空港から市街へ向かう途中の再開発エリアに現代的な建築が唐突に現れる。周囲にいくつかのパヴィリオンやインスタレーションが設置されていて、例えばトビアス・レーベルガーは田んぼの中に階段で降りていく半地下の部屋を設えた。葛飾北斎の浮世絵『神奈川沖浪裏』をモチーフとした波の彫刻に囲まれた空間には、来場者が持ち帰ることのできる世界各地の魚の缶詰が無造作に置かれている。

バンコクの建築家とデザイナーによって2009年に設立されたコレクティブ、All(Zone)は温室からインスピレーションを得てガラス張りの屋外ギャラリーを設計した。会期終了後もチェンライの人々が利用できる空間として恒久設置となる。このギャラリーでは、ニューヨークで活動するナイジェリア系アメリカ人の詩人、プレシャス・オコヨモンが作品を展示している。これまで移民と人種差別の歴史、そして日常生活の純粋な喜びを考察し、パフォーマンス、詩、料理の要素を取り入れた作品を発表してきた。本展では、タイで深刻な環境問題となっているPM 2.5による大気汚染を踏まえ、アフリカ原産のサトウキビの灰の煙害も含めてその危機を訴えるインスタレーションを展示した。

美術館の内部に入ると、エントランスで韓国出身のヤン・ヘギュがタイの伝統工芸やお寺の鉦のモチーフをコラージュした壁画の大作が出迎える。メーファールアンの博物館で展示されたコラージュの作品も含めて、彼女の土地由来の素材とのデリケートな関わり方と独自の美学に改めて感服し、心躍らされた。

サラ・ズィーの集積されたイメージの緻密な網の目、シン・リウのロケットの残骸の回収を描いた近未来SFといった魅力的な作品をひと通り観た後、奇しくも最後に立ち寄ったのは、芸術の仙境をめぐるこの旅を辛辣に締めくくる地上の煉獄だった。

ピエール・ユイグの《Untitled – Human mask》(2014)は、東日本大震災後の福島を舞台に撮影された映像作品だ。長い髪のかつらと能面をつけたニホンザルが廃墟となった居酒屋に放たれる。「彼女」は厨房や客席をうろつき、所在なく足をぶらぶらさせ、貯蔵庫の腐敗した食材を覗き込む。日本でもこれまで何度も上映されてきた本作は、特定の災害当事者への鎮魂ではなく、人間が自身で引き起こしてきた災禍、戦争、暴力というあらゆるディストピアに囚われた弱者が常に強いられるロールモデルを示す。

「オープンワールド」をテーマに掲げたタイランド・ビエンナーレは、チェンライの穏やかな風土と一筋縄では片付かない地域の歴史を反映し、声高で直截な表現を注意深く避けるような作品が多かった。現代の美術の圧倒的な傾向である、政治的・社会的な問題意識やそこで問われるアイデンティティを扱う作品が主流ではあるが、表現そのものは静穏かつセンシティブさが際立ち、だからこそ皮膚感覚で時間をかけて浸透してくる。古の北タイ文化の名残が作家たちの創作に絶妙の塩梅で影響していることもそのあらわれだろう。刺激の強いドキュメンタリー以上に、後からしっかり効いてくる生薬のような芸術祭だ。

#ThailandBiennale #ThailandBiennaleChiangRai #ThailandBiennaleChiangRai2023

INFORMATION

タイランド・ビエンナーレ チェンライ 2023

会期:2023年12月9日 - 2024年4月30日

会場:チェンライ、チェンセーン(タイ)各所